■劉 然

私募股權基金投資者準入制度是保障投資者利益和基金健康運轉的安全閥。《中華人民共和國證券投資基金法(修訂草案)》(以下簡稱“草案”)初步確定了以投資者資產、風險識別及承擔能力和認購金額為三維標準的私募股權基金合格投資者制度。

本文比對美國私募發行對象規范,提出筆者對我國建立此制度的初步構想。

一、美國私募發行對象規范簡評

(一)美國私募發行對象的規范演進

1. Securities Act of 1933

Securities Act of 1933 Section 4的“不公開發行注冊豁免制度”是私募的首要依據。

但何為“不涉及公開發行”,Securities Act of

1933本身并未明確。最初,發行人普遍認為,受要約人控制在25人以內即符合豁免要求。

1935年,SEC一篇General Counsel Release詳述了判斷公開性的幾大因素 ――

受要約人人數、相互關系及其與發行人的關系、發行單位數量、發行規模、發行方式,被后來法院判決多次援引。

與人數相比,Release更強調發行對象的確定性、私人性,即受要約人是由預先標準確定的、特別了解發行人的群體(如發行人的高管),即使該群體成員較多,仍可能是非公開發行。

1953年,聯邦最高法院于SEC v. Ralston Purina Co.

確立判斷“公開性”的“需要”標準,再次否定人數標準。Ralston

Purina公司未經注冊向員工發售近$2,000,000普通股。法官認為,由于豁免交易是“沒有適用證券法需要(即強制信息披露)”的交易,能否豁免取決于“受影響的特定對象是否需要該法保護”。鑒于被告的員工不能獲取注冊發行所披露的信息,Ralston

Purina的發行不屬于豁免交易。“需要”標準關注投資者能否獲知充分信息,從而無需依賴證券法強制信息披露制度。

1972年,SEC v. Continental

Tobacco案提出“關系”標準,在“獲取信息”外,對投資者提出了硬性的身份要求。法院認為,由于受要約人與被告之間不存在某種關系使前者獲取注冊發行所披露信息,不能豁免注冊。但很快,“關系”標準被1977年Doran

v. Petroleum Management Corp案建立的“分離檢驗”取代。

與“需要”標準一脈相承,“分離檢驗”認為投資者是否需要保護取決于能否取得必要信息;但“分離檢驗”將信息的取得方式細化為兩種:一是披露(disclosure),即發行人主動披露注冊發行所披露的信息,不要求受要約人與發行人之間存在某種關系;二是獲取(access),即受要約人有獲取相關信息的途徑,這種情況下要求受要約人與發行人之間存在某種關系或處于某種特權地位(privileged

position),從而具有獲取信息的有效途徑。受要約人能通過兩種方式之一獲取注冊發行披露信息的,即滿足豁免條件。另外,判決還要求投資者具有一定的投資成熟度(investment

sophistication),即辨別所獲信息、決定投資的能力。至于受要約人數,判決認為并非公開與否的決定性因素。

2. Regulation D

1982年的Regulation D Rule 506被稱為“私募發行避風港,”專門規定私募發行的一般規則。Rule

506將發行對象分為“獲許投資者”(accredited investor)與“非獲許投資者”(non-accredited

investors)兩類,發行要求不同。

“獲許投資者”大致包括三類:金融、證券機構, 發行人的高級管理人,和財富個人。

向獲許投資者的發行要求寬松:

1.沒有人數限制;

2. 只要不違反聯邦反欺詐規則,對其披露信息由發行人自行決定。 “獲許投資者”以外的其他投資人均為“非獲許投資者”。

對“非獲許投資者”的發行要求相對嚴格:

1. 非獲許投資者,獨立或與其投資代表共同,必須具備金融及商業方面的足夠知識和經驗,從而能夠評價該投資的價值及風險;

2. 除Rule 501列舉的幾類排除人員, 非獲許投資者限于35人;

3. 發行人必須向非獲許投資者提供與注冊發行大致相同的披露文件;向獲許投資者提供的信息應保證非獲許投資者也可獲得。

(二)美國私募發行對象規范簡評

縱覽立法進程可察,美國私募旨在建立一套發行對象自我保護機制――將投資者限于具有信息獲取和風險辨識能力的群體內并對所為投資自己責任,從而盡可能減少證券法的實施或SEC的干預,這是證券發行回歸市場主導的體現,也是保護投資者、減輕發行人負擔及控制監管成本三大價值平衡的制度設計。

“需要”標準重申“獲取信息”是證券法從保護投資者這一核心理念出發堅守的原則,在公開發行加于發行人的披露義務在私募轉化為受要約人的獲取能力。“關系”標準和“分離檢驗”討論具有信息獲取能力的投資者范圍,前者強調身份、地位對獲取信息的重要性,后者關注信息取得的結果:如發行人主動提供,投資者自然無需自己索取,Regulation

D強制發行人對非獲許投資者提供更全面的信息即體現了如此規定;反之,如發行人不主動提供,則要求投資者具有保障其能獲取信息的某種地位或身份,Rule

501規定的獲許投資者基本都具備這種較強的自我保護能力,如金融機構、投資公司、發行公司內部人員。二者結合,發行成本通過減少對自我保護能力較強的投資者的披露得以降低,投資者保護的目標通過對自我保護能力較弱的投資者更加全面地披露得以實現。Continental

Tobacco提到的“投資成熟度”和Regulation

D對非獲許投資者提出的“金融及商業方面的足夠知識和經驗”是對私募發行對象投資風險辨識能力的要求;至于獲許投資者,Regulation

D默認他們具有該等投資判斷能力,不再明文要求。投資知識經驗可以防范投資者盲目投機以及發行人虛構夸大項目價值,同時將一般公眾與私募這種周期長、風險高的投資活動隔離。

有失妥當的是Rule

501將符合一定財富標準的個人也納入獲許投資者范圍。富有個人不見得有獲取信息的途徑,財富也顯然不同于投資知識經驗,將其劃入獲許投資者與天然具有投資知識經驗和獲取信息優勢的專業機構、發行人內部人員并列,剝奪強制信息披露的法律保障,并推定其具有風險辨識能力是一種起點不公平的游戲規則。由于對獲許投資者的信息披露要求寬松、人數沒有上限,基于節約發行成本、擴大融資的考慮,發行人必然更青睞于這類富有人群,而這類投資者自我保護能力天然不足,投資潛藏大規模金融風險,有悖私募豁免初衷。考慮到Regulation

D出臺背景,這種歸類純粹是SEC鑒于當時市場形勢為擴大企業融資渠道的設計,一定程度上犧牲了對某些投資者的保護。

二、完善我國私募股權基金投資者準入制度

(一)我國現有制度不足

草案和現行法規大多規定200或50的投資人數上限,并要求投資者收入或資產達到一定水平。問題在于:1.

給發行規模相差過億的項目設定統一人數限制標準僵化、扼制融資;如何處理在先受要約人與人數超限后善意受要約的關系及其協議效力也有待商榷。2.在我國,個人資產或收入尚難全面、動態認定,即使能夠確定,其與風險承受能力也不必然相關;另外,實踐中私募基金多是募集資金后再尋找項目,募資階段實際無法確定最終風險大小。3.

私募發行信息不對稱的情況下,缺少有利于投資者信息獲取的制度安排。

(二)私募基金投資者準入標準建議

筆者建言私募準入制度通過信息獲取和風險辨識能力限定投資者資格,通過基金發行方式控制投資者來源,雙管齊下,保證只有具有足夠自我保護能力的投資者參與私募股權投資。

1.投資者資格,包括獲取信息和辨識風險兩方面。機構投資者信息資源豐富和渠道多樣,辨識風險能力較強,法律可推定其準入資格。個人投資者信息獲取、識別、處理能力較弱,法律應設一定硬性門檻。

首先,獲取信息能力應通過兩種方式之一保證:一是投資者與發行人存在某種密切“關系”或特殊地位,如親屬、雇傭、控股股東、實際控制人等,相關概念可借鑒《公司法》、《證券法》;或者發行人在投資協議中承諾向投資者提供相同于公募披露程度的信息。

其次,個人須具備足以辨識該項投資風險的知識經驗,可通過投資人職業、以往投資年限、業績、規模等判斷。

2. 投資者來源。投資準入渠道限于與發行人直接溝通,禁止發行人公開廣告或傳媒宣傳,從而體現私募投資者的特定性與非公開。

能夠取得必要信息并辨識風險的投資者理論上具備根據自己經濟狀況平衡價值風險,理性投資的能力。如果高估承受能力或甘愿冒險,法律應秉承責任自負的原則,允許投資。發行人可根據項目特點在投資協議中要求投資者財富水平。至于投資人數,除非投資企業要符合《公司法》、《合伙企業法》等關于股東、合伙人人數的限制,可以淡化此方面的要求。(筆者系中國政法大學民商經濟法學院2011級博士生)

劉濤蠟像揭幕 “霓凰郡主”造型簡直太像

劉濤蠟像揭幕 “霓凰郡主”造型簡直太像  首次披露與宋喆離婚內幕 楊慧:宋喆和馬蓉不是同學

首次披露與宋喆離婚內幕 楊慧:宋喆和馬蓉不是同學  美國邁阿密一機場出現巨型UFO

美國邁阿密一機場出現巨型UFO

高墻之內:探訪泰國重刑犯監獄

高墻之內:探訪泰國重刑犯監獄  丹麥小貓擁有奇異大眼 睡覺時仍半睜

丹麥小貓擁有奇異大眼 睡覺時仍半睜  “雙頭姐妹”共享一個身體 已大學畢業

“雙頭姐妹”共享一個身體 已大學畢業

三萬英尺高空下的地球 沒想到竟如此美麗

三萬英尺高空下的地球 沒想到竟如此美麗  巴西:2016里約動漫節精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足

巴西:2016里約動漫節精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足  里約奧運會前瞻:美國男子體操隊運動員媒體寫真

里約奧運會前瞻:美國男子體操隊運動員媒體寫真

2016里約奧運會和殘奧會吉祥物亮相

2016里約奧運會和殘奧會吉祥物亮相  散落世界各地的宗教建筑 充滿魔幻色彩呈現視覺盛宴

散落世界各地的宗教建筑 充滿魔幻色彩呈現視覺盛宴  倫敦:著名“不爽貓”蠟像亮相杜莎館 與本尊合影傻傻分不清楚

倫敦:著名“不爽貓”蠟像亮相杜莎館 與本尊合影傻傻分不清楚

里約奧運會前瞻:美國女籃媒體寫真

里約奧運會前瞻:美國女籃媒體寫真  英女子瘋狂迷戀凱蒂貓 3萬英鎊存藏品

英女子瘋狂迷戀凱蒂貓 3萬英鎊存藏品  英國一核潛艇與商船相撞 核潛艇被撞壞

英國一核潛艇與商船相撞 核潛艇被撞壞

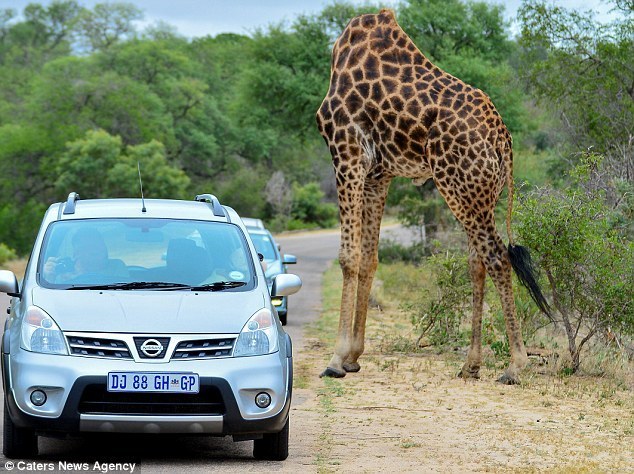

我的頭呢?動物“神走位”造視覺錯覺

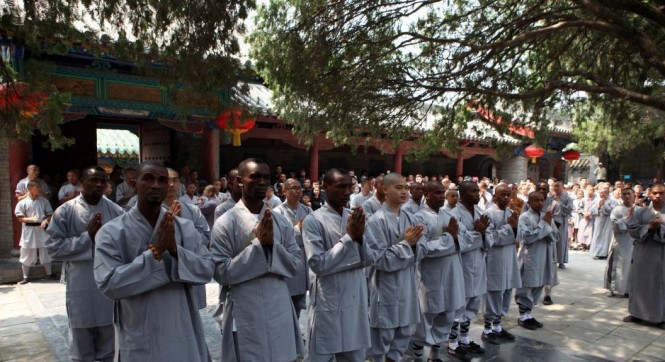

我的頭呢?動物“神走位”造視覺錯覺  非洲弟子少林寺修行 釋永信出席開班儀式

非洲弟子少林寺修行 釋永信出席開班儀式  湖北十堰現“綠松石王”重達215公斤 價格過千萬

湖北十堰現“綠松石王”重達215公斤 價格過千萬