事故頻發防不勝防地陷“人禍”甚于“天災”

外表看似結實可靠的混凝土地面,為何會突然塌陷,而且往往一塌就會形成“吃人”“吞車”的數米深大坑?

武漢理工大學道路與橋梁工程博導楊吉新教授告訴記者,地面塌陷成因復雜,但拋開地質結構、極端天氣等客觀因素,施工不當往往是地陷的直接誘因。如工程基建中,“施工區沒有做好截水措施,大量抽排地下水,就極易造成周邊區域地下水位下降,發生大面積塌陷”。

他說:“地陷可分成自然塌陷和人為塌陷兩大類。前者系地表巖、土體受地下巖溶發育影響向下陷落而成;后者則是因不合理開礦、工程建設等人為作用導致。”

記者調查發現,一些城市基礎建設缺乏系統規劃,地表反復被“開膛破肚”,造成地下管網錯綜復雜,后續管理維護無法跟上。一旦管線老化,滲漏水或暴雨沖刷土壤就容易出現塌陷。

國家安監局總工程師黃毅曾指出,一些城市建設過程中,對地下管網缺乏統一的設計和管理,因而造成一些局部的坍塌,甚至造成管路破裂和燃氣泄漏,影響周邊居民安全。

防治重在“建管”結合

市政工程往往管理復雜,職責不清,帶來的直接后果就是發生事故,往往找不到責任主體。今年5月,江西撫州一女孩在人行道上掉入突然塌陷的滲坑,多處受傷。事后,包括排水、道路、電力等涉及部門紛紛認定自身沒有責任,令她投訴無門。

專家認為,相關職能部門亟須改變傳統的“重地上、輕地下”,“重建設、輕管護”的建設觀念,否則“防治地陷技術再好,也派不上用場”。

楊吉新說,今后市政基礎建設項目,涉及地下施工的各個流程環節,應詳細登記以便核查,同時明確相應道路、管網的安全性檢測、維護的職能部門,避免出現問題時責任不清的情況。

業內人士建議,在設計各類地下施工的工程項目中,最好能形成從前期規劃、場地施工到后期維護,地質結構類領域專家能全程參與的機制,對于工程量大、施工難度高的項目,針對可能出現的地表塌陷,需強制性地進行風險評估和制訂預案。

(來源:新華每日電訊)

高墻之內:探訪泰國重刑犯監獄

高墻之內:探訪泰國重刑犯監獄  丹麥小貓擁有奇異大眼 睡覺時仍半睜

丹麥小貓擁有奇異大眼 睡覺時仍半睜  “雙頭姐妹”共享一個身體 已大學畢業

“雙頭姐妹”共享一個身體 已大學畢業

三萬英尺高空下的地球 沒想到竟如此美麗

三萬英尺高空下的地球 沒想到竟如此美麗  巴西:2016里約動漫節精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足

巴西:2016里約動漫節精彩上演 花式Cosplay美女趣味十足  里約奧運會前瞻:美國男子體操隊運動員媒體寫真

里約奧運會前瞻:美國男子體操隊運動員媒體寫真

2016里約奧運會和殘奧會吉祥物亮相

2016里約奧運會和殘奧會吉祥物亮相  散落世界各地的宗教建筑 充滿魔幻色彩呈現視覺盛宴

散落世界各地的宗教建筑 充滿魔幻色彩呈現視覺盛宴  倫敦:著名“不爽貓”蠟像亮相杜莎館 與本尊合影傻傻分不清楚

倫敦:著名“不爽貓”蠟像亮相杜莎館 與本尊合影傻傻分不清楚

里約奧運會前瞻:美國女籃媒體寫真

里約奧運會前瞻:美國女籃媒體寫真  英女子瘋狂迷戀凱蒂貓 3萬英鎊存藏品

英女子瘋狂迷戀凱蒂貓 3萬英鎊存藏品  英國一核潛艇與商船相撞 核潛艇被撞壞

英國一核潛艇與商船相撞 核潛艇被撞壞

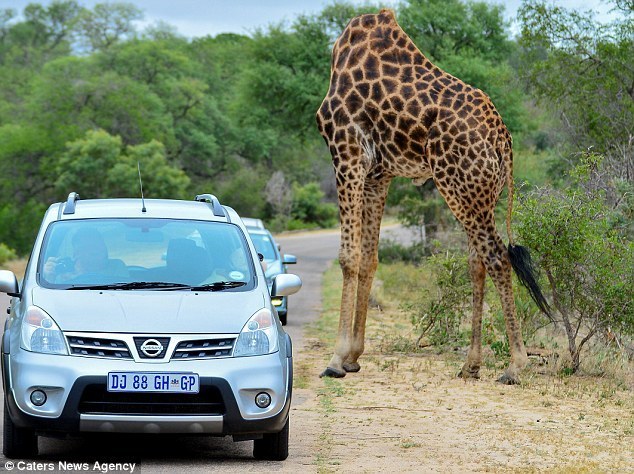

我的頭呢?動物“神走位”造視覺錯覺

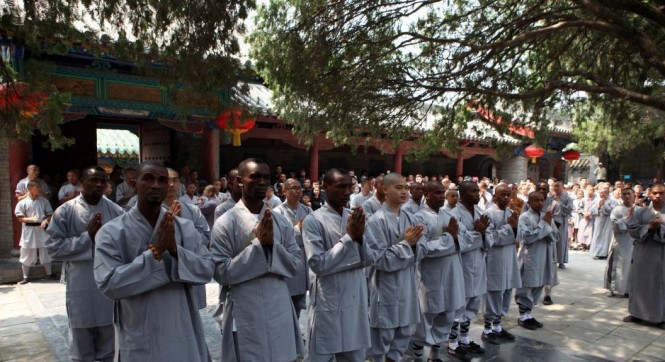

我的頭呢?動物“神走位”造視覺錯覺  非洲弟子少林寺修行 釋永信出席開班儀式

非洲弟子少林寺修行 釋永信出席開班儀式  湖北十堰現“綠松石王”重達215公斤 價格過千萬

湖北十堰現“綠松石王”重達215公斤 價格過千萬

鄉村教師街頭賣唱 賺錢為學生買教具

鄉村教師街頭賣唱 賺錢為學生買教具  萬萬沒想到!9歲女孩頭竟皮植入4個氣球

萬萬沒想到!9歲女孩頭竟皮植入4個氣球  人生如戲 全靠“躺”紅

人生如戲 全靠“躺”紅